Etiquetado: arte

Un Zahir de Gego

Ayer, en compañía de amigos, visité la exposición de Gego que se exhibe en Periférico Caracas | Arte Contemporáneo, con la curaduría de Luis Enrique Pérez Oramas. Lúdicos libros, tejeduras y bichitos. No dudo que Gego se divirtiera creándolos. Esta no es la artífice de reticuláreas solemnes, titánicas, delicadas. Aquella cuya mano estreché (figuradamente, claro) a los diez años, al plantarme durante un paseo escolar al Museo de Bellas Artes ante uno de sus Dibujos sin papel: una elocuente estructura de alambres anudados que, en su aparente fragilidad, gravitaba con mayor fuerza que muchos de los objetos sólidos de mi mundo.

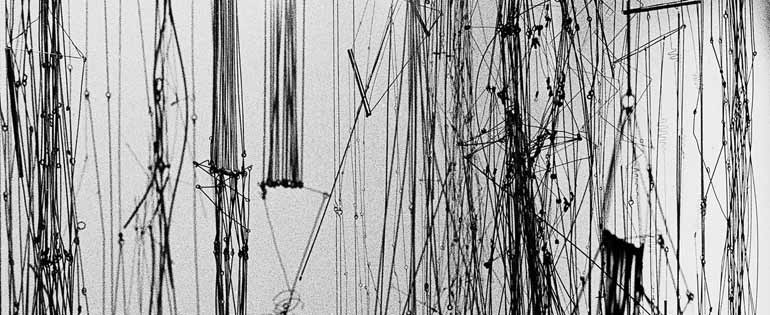

Vi obras de otros artistas en aquella ocasión, pero aún con la ignorancia del mundo del arte propia de esa edad, ya nunca me olvidé de Gego, pues con unas pocas líneas –forma alterna de escritura, aérea, connotativa, como la de la imagen que ilustra este texto– me insinuó otra manera de percibir y de estar en el espacio.

En Tejeduras, Bichitos y Libros, Gego –cuyo centenario se celebró el año pasado– trama materiales provistos por el azar: tiras de papel, pequeñas cajas de cartón, alambres, hilos. Los grandes creadores son grandes incluso en lo pequeño. No hay insumo banal para ellos; así que en este caso quizás no sea adecuado hablar de “secundario”, de “menor”, sino de un trabajo más íntimo, artesanal, cariñoso.

Mientras algunas de estas piezas parecen juguetes accidentales, serias travesuras (es inevitable imaginarse a una Gertrude Goldschimdt de pelo blanco y afable sonrisa, palpando imágenes impresas halladas por casualidad, conjeturando su destino; reuniendo y amalgamando filamentos para crear criaturas embarulladas, insectos de la imaginación; recortando, urdiendo intuiciones con esa serena alegría de hacer que luego será serena alegría de contemplar, de hacernos cómplices de su juego), otras son una especie de meditación congelada, como el pliego fluvial, con algo de partitura, que constituye su “Autobiografía de una línea” (1964).

Y aunque hablamos de una artista florecida al margen de esas tediosas consideraciones de género, “Cranbrook” (1989), una de sus tejeduras, sugiere cierta coquetería femenina.

En lo personal, me sedujo su “Tejedura 88/15” (1988): una cajita traslúcida, compuesta de acetato, tiras plásticas, marcas de tinta y cartón. ¿Está vacía? ¿Llena de sí? Sobria, sin enigma, es lo que ha de ser. Un canto a sí misma. Como no puedo llevármela a casa, guardo en ella mi admiración. En efecto, este texto es una excusa para recalar en ese primoroso objeto. Un Zahir que –como suele suceder con estas cosas– no fotografié y del que no he hallado una imagen para reproducirla aquí. Pero ahora sabemos que existe.

Polifonías: «Uno, ninguno», de Alfredo Armas Alfonso

Aunque no creo en casualidades, he notado que hay lecturas que tienen un modo misterioso de convocarse entre ellas para presentarse “a coro” en un momento dado. Eso explicaría que por estos días coincidan en mi escritorio tres libros de similar naturaleza, cuyo atractivo radica en la pluralidad de voces –de las artes plásticas, la música, la literatura– que recogen, así como en el tino de sus artífices, bien sea como entrevistadores, como críticos o como “curadores”, como responsables de que ese eclecticismo sea fuente de sentido.

En esta ocasión comentaré Uno, ninguno, de Alfredo Armas Alfonzo (coedición de Monte Ávila Editores y la Galería de Arte Nacional, 1983), una colección de textos sobre artistas plásticos venezolanos, escritos entre 1958 y 1982. Se trata de un terreno en el que el escritor anzoatiguense tenía pleno fuero, pues a la par de su obra narrativa, fue autor de libros sobre la materia y textos para catálogos de exposiciones, así como fundador y colaborador de revistas culturales, e incluso, director (si bien solo por unos meses) de la página de Arte del diario El Nacional.

En esta ocasión comentaré Uno, ninguno, de Alfredo Armas Alfonzo (coedición de Monte Ávila Editores y la Galería de Arte Nacional, 1983), una colección de textos sobre artistas plásticos venezolanos, escritos entre 1958 y 1982. Se trata de un terreno en el que el escritor anzoatiguense tenía pleno fuero, pues a la par de su obra narrativa, fue autor de libros sobre la materia y textos para catálogos de exposiciones, así como fundador y colaborador de revistas culturales, e incluso, director (si bien solo por unos meses) de la página de Arte del diario El Nacional.

En un texto publicado en ese periódico en 1990, bajo el título “De Armas tomar”, el fallecido crítico de arte Juan Carlos Palenzuela se refirió al libro que hoy nos ocupa:

“En Uno, ninguno encontramos una intensa similitud con la narrativa de Armas Alfonzo: el país es una geografía del olvido y sus héroes son hombres que viven con la soledad, la destrucción y el abandono a cuestas”.

Coherentes con un proyecto literario vinculado a lo telúrico, estos escritos enfilan la mirada hacia nuestra periferia artística y geográfica. Ora crónicas, ora ensayos, ora viñetas, parece animarlos el mismo aliento de La cresta del cangrejo (1951), El osario de Dios (1969) o El bazar de la madama (1980), y hasta comparten con ellos ciertas marcas de estilo (como esa profusión vegetal que le aporta color y fragancia a ciertas descripciones en los cuentos de Armas Alfonzo*).

En este caso, se nos ofrecen atisbos de la actividad de Armando Rafael Andrade, nativo de Río Chico, pintor y “hacedor” de urnas y mesas; Jesús Cabrera Aldana, escultor y obrero trujillano; el nómada Rafael Vargas, nativo de Pedregal, hacedor de tallas, trabajador del campo, carbonero, vendedor de leche; Bárbaro Rivas, peón de ferrocarril, albañil, pintor de brocha gorda y, luego, de pincel; entre otros. La doble identidad no obedece a un prurito de exactitud: la indagación de Armas Alfonzo se sitúa, precisamente, en la confluencia del quehacer artístico y de los oficios que proveen el sustento a estos hombres.

El autor acompaña a los creadores y dialoga con ellos sin la pose sofisticada del crítico o del antropólogo. Sabe que aquí no vienen al caso los discursos rebuscados con que suele presentarse a las “luminarias del arte”. Lo anecdótico cohabita con puntuales apreciaciones técnicas, y a menudo las obras son situadas al trasluz de los lugares y las gentes que las inspiraron. Hay espacio para la ocasional denuncia del menosprecio oficial, o bien, de los vicios del mercado (obras espurias, compradores incautos y artistas explotados).

No se descuida la relación de los artistas populares con el establishment cultural, toda vez que algunos han alcanzado salones y galerías. Un rasgo común entre ellos es que no se consideran “artistas” y, mucho menos, “populares” o “ingenuos”. Simplemente –dicen– son “buenos con las manos”. Algunos participan con extrañeza en los ritos sociales del mundo del arte. Y, lejos de todo afán de trascendencia, su satisfacción se reduce a la práctica artística en sí misma. Detalle significativo, si se piensa en aquellos que viven de sus laureles, de la parafernalia, de las enseñas discursivas y conductuales del oficio, relegando la calidad y hasta la concreción de su obra a un segundo plano.

Cabe destacar que en cada texto de Uno, ninguno se ensaya un expediente formal distinto. Así, a una nota “clásica” puede seguir un diálogo planteado sin mayores preámbulos ni paráfrasis de descansillo, a merced de las oscilaciones entre la sencillez y el ingenio de los personajes. A veces basta con una pequeña declaración para que el protagonista del texto se nos revele con plena nitidez, como sucede con el pintor Salvador Valero, natural de Escuque, primordialmente dedicado a vender y a “componer santos”:

“Un hombre debe saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Yo le pinto a usted un Cristo y una Virgen, pero yo no la engaño vendiéndole una divinidad”.

Otro ingrediente que se apersona con sutileza a lo largo del libro es el humor; por ejemplo, en la hipérbole irónica con que Armas Alfonzo nos informa que el pintor barcelonés Gerardo Aguilera pasó sin pena ni gloria:

“Uno no va a ponerse a decir aquí que el río de Barcelona se quedó sin agua cuando pasaron el entierro de Aguilera por la calle Juncal para rezarle el responso en la iglesia parroquial”.

O en el desparpajo con que sanciona los cuadros de Gilberto Ramírez, pintor de señoras “de alcurnia”:

“Esa sinuosidad de la cadera no le viene de Rubens, sino de la burla de la dieta”.

También nos invita a sonreír con la estampa de la cantora cumanesa María Rodríguez (y de otros Rodríguez de su entorno, pues, como ella misma dice, “el pueblo todo es una sola familia”). La pieza asume la forma de un relato de vida, orientalismos incluidos. Allí se aprecia, además, cómo se desvirtúan (por buena o mala fe) las manifestaciones del arte popular al pasar por tamiz de la institución cultural (y lo que resulta más irónico, de una institución a cuya cabeza estuvo el propio Armas Alfonzo).

Explica una de las allegadas y colaboradoras de María Rodríguez, llamada Petra Ramírez:

“Yo hago esas cabezas de ahí y en la Universidad [de Oriente] me dicen que yo lo que hago es arte africano como que es que dicen, que yo hago arte de no sé que parte bien lejos”.

Para no quedarse atrás (pues su propia sangre tiene diversos tratos con el arte), Armas Alfonzo incluye en este itinerario a Lourdes, una de sus hermanas menores, quien reniega del remoquete de «artista ingenua» comentando con simpático enojo:

“Ingenuo es algo así como una azucarera donde todos vienen y meten su cuchara, y no es así, no es así”

Y está el tío Julio Alfonzo, “pintor de fin de semana”, discípulo de Michelena, pero también, poeta, jefe civil, músico, ingeniero, diputado.

Poco a poco, Uno, ninguno se va desplazando hacia otros ámbitos, hacia el centro, dando cabida a figuras como Carlos Contramaestre, pintor, poeta y “tocador de vihuelas de la memoria del pueblo”; Alfredo Boulton y su libro de cerámica aborigen venezolana; la escultora Lía Bermúdez y el pintor Ladislao Racz. Completan la selección apuntes de grata lectura sobre César Vallejo, Charles Chaplin, el Castillete de Armando Reverón y el rescate de las pinturas que el francés Octave Denis Victor Guillonnet hiciera por encargo gubernamental para decorar la Casa Amarilla (y que fueron parcialmente destruidas en la década de 1950, en un triste episodio de barbarie contra nuestro patrimonio artístico).

Finalmente, resulta imposible omitir “La cultura sorpresiva”, un artículo fechado en 1979 que radiografía con amargura el campo cultural criollo, y del que quizás todavía hoy, a más de tres décadas de su diagnóstico, se puedan derivar oportunas reflexiones.

*Marcos González estudia este elemento en su texto “Herbario e infancia”, incluido en el libro Alfredo Armas Alfonzo ante la crítica. Caracas: Monte Ávila, 2002.

El modelo que nos busca

Siempre es en la estación de Perpiñán… que se me ocurren las ideas más geniales de mi vida. Ya unos kilómetros antes, en Boulou, mi cerebro comienza a ponerse en movimiento, pero al llegar a la estación de Perpiñán ocurre una verdadera eyaculación mental que alcanza su máxima y más sublime altura especulativa”.

Aunque no soy ferviente admiradora de su obra, llama mi atención el entusiasmo con que Salvador Dalí situaba la médula de su universo en la estación de trenes de Perpiñán. El lugar no era un mero detonante de su inspiración. Quienes han visto el cuadro homónimo recordarán el esquema en que aparecen suspendidos sus elementos: una simultaneidad que remite al éxtasis místico, a la eternidad. Allí se constelan los motivos más importantes de los distintos períodos su obra: los peñascos de Port Lligat, Cristo, el Ángelus de Millet (y su respectiva interpretación “paranoicocrítica”). La estación de Perpiñán (1965) es el imán de las obsesiones del pintor catalán. Su Aleph.

A menudo, las relaciones de artistas e intelectuales con sus paradigmas simbólicos resultan fascinantes; especialmente, en la medida en que despiertan a la conciencia del poder que esos modelos ejercen sobre ellos. Lo curioso es que, en muchos casos, no parecen una escogencia deliberada, consciente, sino algo que los acecha o que los llama, algo que emerge, que se va decantando con el tiempo.

Del caso de Dalí me acordé mientras leía El placer del texto, de Roland Barthes. En un fragmento titulado “Intertexto”, el semiólogo francés cuenta que encontró a Marcel Proust en un detalle mínimo de un texto mencionado por Stendhal, como también lo había hallado ya en Flaubert y sus durazneros normandos en flor. Lo valioso aquí no es la recurrencia, sino la plena identificación del modelo, así como de la forma en el autor se relaciona con él:

Comprendo que para mí la obra de Proust es la obra de referencia, la mathesis general, el mandala de toda la cosmogonía literaria, como lo eran las Cartas de Mme. de Sevigné para la abuela del narrador, las novelas de caballerías para Don Quijote, etc.; esto no quiere decir que sea un ‘especialista’ en Proust: Proust es lo que me llega, no lo que yo llamo; no es una ‘autoridad’, simplemente un recuerdo circular”.

Para Barthes, la obra de Proust es un plano maestro, un paradigma en el que se centrifugan y delatan textos posteriores. Mathesis: un orden, un sistema, un campo estructurado de saber. No atribuye las resonancias a un misterio; de hecho, le complace explicarlo: obedecen a una hegemonía. En busca del tiempo perdido forma parte de su tiempo mítico de lector y desde allí orienta dictámenes ulteriores. Lo que le habla a Barthes por momentos es la cosmovisión proustiana, su Weltanschauung.

Y ya que Barthes menciona el mandala, cabría concluir este apunte remitiéndonos al capítulo 82 de Rayuela, donde Julio Cortázar discurre –vía Morelli– sobre un centro gravitacional que, es a la vez, mapa y camino, tinta y sangre. Quizás sea menos diáfano que Perpiñán para Dalí o que Proust para Barthes (pues no ofrece inspiración ni referencia), pero su existencia rebasa la intuición, se convierte en certeza en la medida en que el escritor logra imponerse a la impaciencia y al caos:

¿Por qué escribo esto? No tengo ideas claras, ni siquiera tengo ideas. Hay jirones, impulsos, bloques, y todo busca una forma, entonces entra en juego el ritmo y yo escribo dentro de ese ritmo, escribo por él, movido por él y no por eso que llaman el pensamiento y que hace la prosa literaria u otra […] Así por la escritura bajo al volcán, me acerco a las Madres, me conecto con el Centro –sea lo que sea. Escribir es dibujar mi mandala y a la vez recorrerlo, inventar la purificación purificándose; tarea de pobre shamán blanco con calzoncillos de nylon”.

El allí de lo invisible

“Ciegos subíamos a la calle de la fuente buscando la costura entre el cuerpo y el alma” Vahé Godel

En una feria industrial realizada hace dos meses en Boston, la empresa estadounidense Corning presentó al mundo un vidrio ultradelgado con el que se pueden envolver objetos. El Willow Glass (“Vidrio de Sauce”, denominado así por su cualidad flexible) podría reemplazar en un futuro no muy lejano al Gorilla Glass (menos delgado, pero muy resistente, de lo cual proviene su oximorónico nombre) como materia prima de las pantallas de dispositivos celulares.

Al respecto, una nota publicada en BBC Mundo explica:

El prototipo expuesto en la feria era tan delgado como una hoja de papel. La compañía indicó que el material puede llegar a medir sólo 0,05 milímetros de grueso, mucho más delgado que las actuales pantallas de 0,2 milímetros o 0,5 milímetros.

La noticia me atrajo no tanto por el alarde tecnológico como por su sutil relación con un par de lecturas que hice hace poco: un cuento del libro Cosas que debes saber, de A. M. Homes (Anagrama, 2005) y las Notas de Marcel Duchamp (Tecnos, 2009).

El cuento de Homes se titula “Afuera el tiempo es brillante y soleado” y trata de un día en la vida de una chica con dones especiales. Su cuerpo imantado atrae objetos metálicos, puede cambiar de estado (por ejemplo, de sólido a líquido) y transformarse en el animal que prefiera. La muchacha también percibe cosas que otros ni siquiera sospechan, así hayan sucedido hace mucho. Hubo un tiempo en que por semejantes habilidades pudo habérsele acusado de brujería; pero en este curioso relato –ambientado en nuestros días– las pone al servicio de fines loables:

La llaman a menudo para que testifique como especialista, y es conocida por el apodo «Ojos de Rayos X» por su capacidad para interpretar lo inanimado, para intuir qué es lo que lo ha transformado, para descubrir lo que de otra manera no son más que marcas invisibles de lo que pasó y sus causas.»

«Es, por así decirlo, una antropóloga de una clase especial, que estudia lo que no puede verse ni tocarse. Mientras conduce y su coche atraviesa el aire, cuenta las moléculas.

A través de este personaje, Homes invoca un reino que Marcel Duchamp exploró a comienzos del siglo XX: lo infraleve (infra mince). Una categoría que agrupa elementos sin estructura corpórea, que no pueden medirse espacial ni temporalmente, aunque no cabe duda de su presencia. Al hallarse bajo el umbral de nuestra percepción, más bien se les intuye.

En sus notas de trabajo, Duchamp asomó una clasificación de los infraleves: auditivos (sonidos casi imperceptibles), táctiles (como el calor que alguien deja al levantarse de un asiento, las caricias o la diferencia dimensional entre dos objetos fabricados en serie a partir de un mismo molde) y olfativos (como una muestra del aire de París).

Pero Duchamp también nos dice que el paso de una posibilidad a su realización es algo que ocurre en el ámbito de lo infraleve. Tal es la especialidad de la joven del cuento de Homes: detectar procesos que pasan inadvertidos y/o cuyas huellas no son evidentes para la mayoría de la gente.

En su momento, el padre del término advirtió la inconveniencia de sustantivarlo: Infraleve es adjetivo, una cualidad de ciertas formas de lo inanimado. Esas formas poseen propiedades que Duchamp intentó calcular, como la transparencia y el infragrosor. Debe ser eso lo que me llevó a asociarlo con el Willow Glass: en su pretensión de una delgadez que lo acerque a lo inexistente, ese vidrio portentoso aspira a la infralevedad.

¿Quiere mantenerse elástico? Re-visite

Hace un par de años l eí en el Clarín de Argentina un breve texto acerca de la palabra “revisitar”, tan cara a algunos redactores de páginas culturales de Hispanoamérica. Un texto que no “revisité” para escribir este comentario, y que, más que abordar las implicaciones prácticas del término, trataba sobre su etimología y uso correcto. No es eso de lo que quiero hablar aquí, sino de la re-visita como fuente de nuevos significados y como claudicación ante una nostalgia, aunque a veces solo somos capaces de regresar a algo cuando nos sentimos lo bastante despejados para sustraernos a su influencia y apreciarlo en su justa medida.

eí en el Clarín de Argentina un breve texto acerca de la palabra “revisitar”, tan cara a algunos redactores de páginas culturales de Hispanoamérica. Un texto que no “revisité” para escribir este comentario, y que, más que abordar las implicaciones prácticas del término, trataba sobre su etimología y uso correcto. No es eso de lo que quiero hablar aquí, sino de la re-visita como fuente de nuevos significados y como claudicación ante una nostalgia, aunque a veces solo somos capaces de regresar a algo cuando nos sentimos lo bastante despejados para sustraernos a su influencia y apreciarlo en su justa medida.

Quizás la primera vez que esa palabra se atravesó en nuestra vida la tomamos por un error, pensando que lo que el autor había querido escribir era “revisar”. Y la verdad es que “revisar” y “revisitar” no están tan lejos, solo que lo segundo implica una cierta majestad del movimiento voluntario que nos lleva a circular de nuevo por viejos lugares. “Revisamos” para cerciorarnos de algo, a veces muy someramente, muy de prisa; “revisitamos” con el ánimo calmoso de volver a hallar, de ver qué hallamos donde antaño no vimos nada o solo sospechamos. Así, la revisión y la re-visita nombran dos aspiraciones, dos acciones, dos énfasis distintos.

Revisitar no consiste en volver a pasar la vista por un punto, sino todos los sentidos. Experimentar otra vez un “lugar” que conocimos y del que hemos tomado cierta distancia; re-conocerlo bajo la perspectiva que puede aportarnos el cambio de la mirada que, inevitablemente, va ocurriendo a medida que nos llenamos de nuevas vivencias y conocimientos.

Ahora bien, ¿por qué revisitamos? El azar (en lo personal, dudo de la existencia del azar en un ámbito de múltiples interconexiones como la cultura) o el anhelo de probar marcos de comprensión recientemente adquiridos pueden llevarnos de regreso a una obra, a un sistema de ideas, a una personalidad. Poco importa que en el pasado no nos hayamos avenido bien con ello, que chapoteáramos en una amarga incomprensión de su significado o que lo hayamos disfrutado mucho: una necesidad nacida de circunstancias distintas a las originales se pone de manifiesto, impulsándonos a atravesar –y a dejarnos atravesar por– ese cúmulo de sentido, actualizando cualquier lectura previa.

¿Qué revisitamos? Algunos productos culturales se prestan más que otros a esta práctica. Los libros y las películas son lugares por excelencia para revisitar, habida cuenta de que lo habitual es pasar una sola vez por ellos. De los viajes cortos o largos que hemos hecho, siempre hay alguno que deseamos repetir, o al que la vida nos lleva de vuelta; en el caso de un texto, la repetición del viaje puede reescribir nuestra relación inicial con él, afianzándola, dándole otros matices o mostrando que ya no existe afinidad.

Los discos, las corrientes filosóficas, las piezas teatrales, las obras de arte también se revisitan, pero es menester alejarse de ellos un rato. Semanas, meses, años… Sobre tiempos y métodos de desentenderse de algo no hay nada escrito, pero queda claro que si el quid de la re-visita está en los sentidos, no haríamos nada recorriendo de nuevo un camino conocido con una percepción amañada. Es preciso que se diluyan los rigores, los entusiasmos, las fijaciones de la experiencia previa.

A muchos podrá sonarle horrible, pero yo creo que “revisitar” es una hermosa palabra. Le brinda una posibilidad bendita a todo animal de costumbres: la posibilidad de mirar lo mismo como si él fuera otro cada vez que mira. La posibilidad de que su emoción y su comprensión reverdezcan ante la belleza que anima secretamente todo aquello que es verdadero.